Sanierung : Fassade: seriell und digital

Im Rahmen der Forschungsinitiative „Green Energy Lab“ wurde im Projekt Renvelope ein innovatives Verfahren zur seriellen Sanierung entwickelt und anhand der Sanierung der Landesberufsschule Knittelfeld demonstriert. Rechts sind die neuen Fassadenelemente bereits angebracht, links wird die alte Fassade für die Module vorbereitet.

- © Green Energy Lab FliesserDie strengeren Kreditvergaberichtlinien, stark gestiegene Grund- und Baukosten, sowie eine insgesamt hohe Inflation haben dem Markt für Neubauten in der jüngeren Vergangenheit stark zugesetzt. Oder anders ausgedrückt: Für den klassischen Häuslbauer von einst ist der Traum vom Einfamilienhaus nur mehr schwer finanzierbar. Ausgeglichen werden konnte dies zu einem gewissen Grad durch die wachsende Nachfrage nach Sanierungen. Und der Sanierungsbedarf wird auch so schnell nicht abreißen, ganz im Gegenteil:

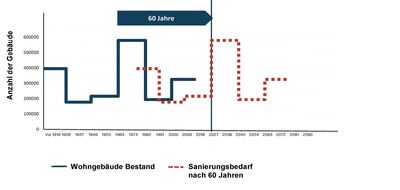

„Bautätigkeit und auch Sanierungstätigkeit passiert üblicherweise in Wellen“, erkärt Tobias Weiss von AEE INTEC. Ein großer Teil der Bestandsgebäude in Österreich wurde zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren errichtet. Nach einer Lebensdauer von 60 Jahren ist bei Bauwerken üblicherweise eine umfassende Sanierung erforderlich. „Wir stehen also gerade am Beginn einer gewaltigen Sanierungswelle“, so Weiss.

Serielle Sanierung für großvolumige Gebäude

In Österreich gibt es derzeit mehr als 2,3 Millionen Gebäude, fast zwei Drittel davon sind Einfamilienhäuser. Allerdings lebt knapp die Hälft der Bevölkerung in Mehrparteien-Wohnhäusern. Dazu kommen andere großvolumige Gebäude wie Schulen, Büros, Amts-, Geschäfts- und Industriegebäude. All diese müssen früher oder später saniert werden. Serielle Sanierungsverfahren punkten hier durch kürzere Bauzeiten, eine Sanierung im bewohnten bzw. genutzten Zustand, sowie durch eine Modernisierung der Haustechnik in Verbindung mit der Erneuerung der Außenhülle. Besonders für Gebäude mit einer relativ homogenen Fassadengeometrie ist das Verfahren ideal.

„Eine Studie des Instituts für Immobilien, Bauen und Wohnen im Rahmen des Projektes „Renvelope“ (https://renvelope.at) zeigt, dass unter den aktuellen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen rund 10.000 Gebäude in Österreich für die serielle Sanierung optimal geeignet sind. Das bauliche Potenzial ist mit gut 70.000 Gebäuden jedoch weit größer. Wenn wir die bestehenden Hürden abbauen, können wir dieses Potenzial nutzen und einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele in Österreich leisten“, sagt Cornelia Ninaus von AEE INTEC.

Demonstration anhand einer Schule

Im Rahmen der Forschungsinitiative „Green Energy Lab“ wurde im Projekt Renvelope ein innovatives Verfahren zur seriellen Sanierung entwickelt und anhand der Sanierung der Landesberufsschule Knittelfeld demonstriert. Das Gebäude wurde im Jahr 1983 errichtet und befindet sich im Eigentum der Landesimmobilien-Gesellschaft Steiermark. Die gesamte Sanierung des Schultrakts konnte in nur sechs Monaten Bauzeit abgeschlossen werden. Dabei konnte der Unterricht auch während der Arbeiten an der Fassade weiterhin im Gebäude stattfinden. Kosten und Aufwand für ein Ausweichquartier oder die Errichtung einer „Container-Schule“ entfielen somit vollständig.

Die Fassadenelemente wurden von der Firma Strobl Bau mit Sitz in Weiz in Holzriegelbauweise vorgefertigt, mit dem Lkw auf die Baustelle gebracht und auf die Fassade appliziert. Da die einzelnen Module nicht mehr als 2,50 Meter breit sind, waren dazu keine Sondertransporte nötig. Geachtet wurde außerdem auf Umweltfreundlichkeit und Kreislauffähigkeit: Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und kann am Ende der Nutzungsdauer stofflich oder thermisch verwertet werden.

Ein Highlight ist auch die Integration von Haustechnik-Komponenten in die Fassade: Dazu wurden Rohrschächte und eine dezentrale Lüftung direkt in die Fassadenelemente eingebaut. In Ergänzung wurde am Dach der Schule eine zentrale Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installiert, um die Zuluft in den Klassenzimmern vorzukonditionieren. Bei gleichzeitig stark verbesserter Luftqualität reduziert sich der Heizbedarf damit drastisch: In Summe geht man bei dem Gebäude nach der Sanierung von einer Energieeinsparung von bis zu 85 Prozent aus.

Digitalisierung und Computerplanung

Damit die Planung der seriellen Sanierung überhaupt starten kann, braucht es zunächst eine exakte Aufnahme des Bestandsgebäudes. Mittels Laservermessung und 3D-Scanning wird ein digitaler Zwilling des Gebäudes erstellt, in dem auch alle Fenster, Nischen, Außenanschlüsse und sonstigen geometrische Merkmale der Fassade haargenau erfasst sind.

Erst dann kann mit der eigentlichen Planung begonnen werden, indem die Fassadenmodule virtuell appliziert und die einzelnen Elemente an die Gegebenheiten angepasst werden. Wichtig ist hierbei, dass bereits der Fertigungspartner der Module frühzeitig einbezogen wird, damit Planung und Ausführung gut aufeinander abgestimmt werden können.

Wirtschaftliche Aspekte der seriellen Sanierung

Die Wirtschaftlichkeit der seriellen Sanierung stellt eine Herausforderung dar. Die unmittelbaren Kosten sind derzeit höher, als bei herkömmlichen Sanierungsverfahren. Allerdings ist der Vergleich schwierig und hängt auch stark davon ab, welche Faktoren in die Berechnung mit einbezogen werden. Wenn man etwa die wesentlich kürzere Bauzeit und die Möglichkeit zur weiteren Nutzung des Gebäudes während der Sanierungsarbeiten berücksichtigt, dann kann die serielle Sanierung womöglich auch wirtschaftlich punkten. Denn bei Bürogebäuden-, Schulen oder Wohnbauten kommen üblicherweise hohe Beträge für Ausweichquartiere zusammen.

Wichtig bei den Sanierungsüberlegungen ist auch, die veränderten Abläufe mit einer intensiveren Phase der Erhebung, Planung und Vorfertigung der Module bei gleichzeitig verkürzter Bauzeit vor Ort in der Kostenplanung und den Ausschreibungsmodalitäten zu berücksichtigen.

Experten gehen davon aus, dass die Kosten der seriellen Sanierung bei einer vermehrten Anwendung durch Skaleneffekte sinken würden. Bis diese Spirale in Gang kommt, ist es ratsam, vor der Sanierungsentscheidung auch Fördermöglichkeiten zu prüfen. So wurde etwa das Projekt Renvelope durch den Klima- und Energiefonds gefördert.